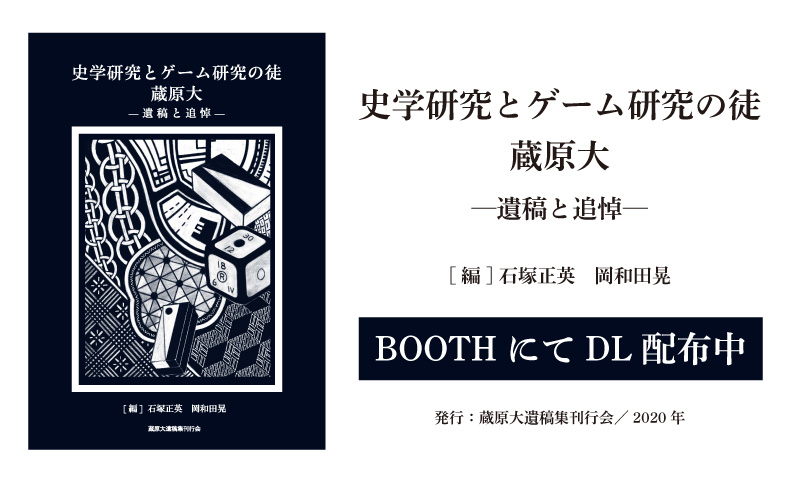

※蔵原大さんの遺稿追悼文集をこちらで無償頒布中です。

単著ほか最近の仕事

※編著『現代北海道文学論』が発売になりました。『北の想像力』の姉妹編です。※翻訳「畏怖すべきタイタンのタロット」、「魔術師ダークスモークかく語りき」に、無敵の万太郎とシックス・パックの珍道中の新作2編が入っています。

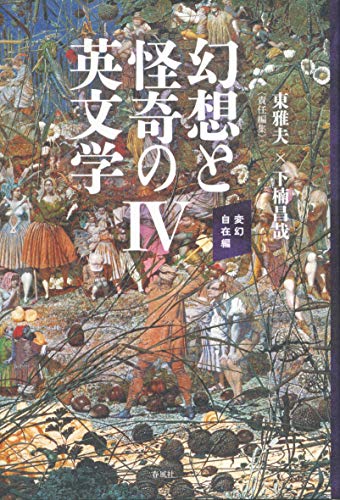

※翻訳「怪奇の国のアリス」、「怪奇の国!」、創作「天空の国のアリス」、コミック原案「はじめての怪奇の国のアリス」が収録されています。

※翻訳「コッロールの恐怖」、「ヴァンパイアの地下堂」が収録されています。

※最新の評論『反ヘイト・反新自由主義の批評精神』が出ました。2008年から18年まで書いてきた、「純文学」とポストコロニアルなテーマを精選した批評集です。

※『ウォーハンマーRPG ルールブック』が発売されました。第4版でオールド・ワールドの冒険を堪能しましょう。岡和田晃は翻訳チームに参加しています。

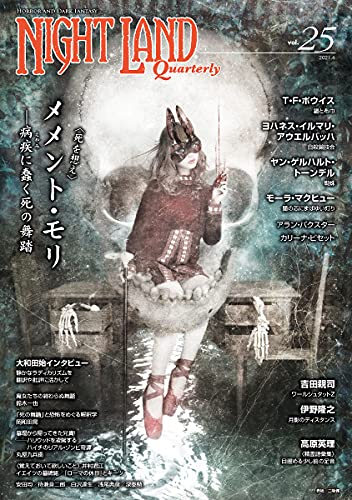

※論考「E・F・ベンスン、拡散と転覆のオブセッション――「塔の中の部屋」と「アムワース夫人」を中心に」を寄稿しています。

※論考「津島佑子 作家の芯にある「夢」で差別という「陵辱」を退ける」、「コラム 震災と文学」を寄稿しています。

※『エクリプス・フェイズ』日本語版ルールブックが、発売となりました。岡和田晃は翻訳チームに参加しています。日本語版の公式サイトで、サマリー形式の簡易ルール&シナリオ「ヘリオンズ・エッグ」、サンプルキャラクター等を無料でダウンロードできます。

※『アゲインスト・ジェノサイド』は初の単著、自信作です。ロールプレイングゲームの可能性を引き出すべくつとめました。

※『「世界内戦」とわずかな希望』は、第二単著です(日本図書館協会選定図書になりました)。詳しくはこちらのエントリをご覧ください。また、収録記事「二十一世紀の実存」に脱落がありますが、版元のサイトで完全版をPDF形式でダウンロードできます。

※『向井豊昭の闘争』は第三単著。未來社のPR誌「未来」の連載を大幅に加筆改稿したもので、書き下ろしの第三章、詳細な作品リストもついています。帯は笙野頼子さん。

※『向井豊昭傑作集』は、編集、解説、年譜作成を担当しました(こちらも日本図書館協会選定図書になりました)。

※『北の想像力』は、統括と編集を担当いたしました。特設サイトはこちら! 日本SF大賞最終候補&星雲賞参考候補となりました。

※アイヌ近現代思想史研究者のマーク・ウィンチェスターさんとの共編で、レイシズムとヘイトスピーチと歴史修正主義に反対する本を作りました。『アイヌ民族否定論に抗する』です。全国学校図書館協議会選定図書となりました。

※『「世界内戦」とわずかな希望』は、第四単著です。2013年から2017年に書いた批評を集成しています。

※J・ピーターズ『ベア・カルトの地下墓地』レベル1を全訳し、レベル2を杉本=ヨハネさんと共同制作しました。

※『ブラマタリの供物』にて設定協力と解説を担当いたしました。

※『こころ揺らす』に岡和田晃のインタビューが掲載されています。

※『トンネルズ&トロールズ完全版BOOK』に『アンクル・アグリーの地下迷宮』が同梱されています。

※「ナイトランド・クォータリー」Vol.16から編集に参画し、Vol.17から編集長になりました。

※ジェームズ・ウィルソン「傭兵剣士」「青蛙亭ふたたび」の翻訳チェック・多人数シナリオ寄稿、続編の「無敵の万太郎とシックス・パックの珍道中」と「〈黒のモンゴ―〉の塔ふたたび」が掲載されています。心意気としては第六単著のつもりです。

※限定部数のみ刊行した第一詩集が、2019年度の茨城文学賞を受けるなど望外の好評を得たため、増刷し商業流通することになりました。

※『新・日本現代詩文庫 清水博司詩集』の解説を書きました。

※『エクリプス・フェイズ サンワード』の翻訳に参加しました。

※『ウォーハンマーRPG スターターセット』の翻訳に参加しました。

※編著『再着装(リスリーヴ)の記憶 〈エクリプス・フェイズ〉アンソロジー』が刊行されました。

※編著『いかに終わるか 山野浩一発掘小説集』が刊行されました。

連載

・「図書新聞」にて「〈世界内戦〉下の文芸時評」(月1回)

・「Role&Roll」にて「戦鎚傭兵団の中世“非”幻想事典」(隔月、リレー連載)

・「Role&Roll」にて、「『エクリプス・フェイズ』記事(月刊、執筆ないし監修)

・「TH(トーキング・ヘッズ叢書)」に「山野浩一とその時代」を連載(季刊)

・「ナイトランド・クォータリー」にて英語圏幻想文学についてのコラムを寄稿(季刊)

・日本SF作家クラブ公認ネットマガジン「SF Prologue Wave」(月刊)で毎号『エクリプス・フェイズ』(RPG)情報を寄稿

・「ウォーロック・マガジン」にて、『トンネルズ&トロールズ』のソロ・アドベンチャー(ゲームブック)や遊戯史学コラムの寄稿(季刊)

・書評SNS「シミルボン」にプロの書き手として各種連載

・noteに現代詩の採録