私が編集をつとめた『北の想像力 〈北海道文学〉と〈北海道SF〉をめぐる思索の旅』という大著が、北海道の寿郎社という硬派な版元から、2014年4月に刊行されることになりました。

すでに文学フリマ2013秋、「パスカル・キニャール〜文学の東方(オリエント)」、第1回ハヤカワSFコンテスト贈賞式、12月のSF乱学講座といった場所でフライヤーが配られておりますし、執筆チームのメンバーである忍澤勉さんのブログ、東條慎生さんのブログで取り上げてもらっていますので、聞いたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

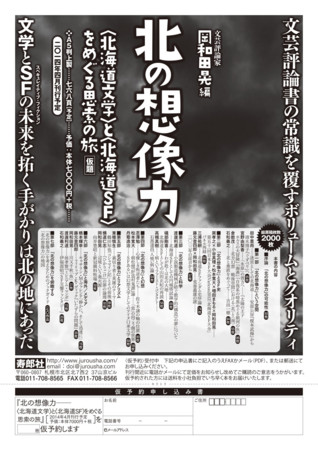

下の画像を拡大すれば、仮予約の様式がついたフライヤーとなります。こちらを使って、ぜひ、予約をしてみてください。

値段が張りますが、それだけの価値がある画期的な評論集になったと思います。高くて買えないという方は図書館に購入希望を出していただくのでも、助かります。イマドキ、こんな企画はめったに通るものではありませんよ!

本書は、「北の想像力」の可能性を問うために編まれた評論集です。

ここでの「北」とは、北海道という特定の地域を、第一に想定したものとなっています。北海道を主題的に扱ったフィクションを論じたものなので、広義の《北海道文学》を論じた書とご理解いただいて差し支えありません。

《北海道文学》とは、北海道を舞台にした、あるいはその内実において北海道と強く結びついた文学の総称として、しばしば用いられてきた言葉です。この文脈に「SF」、特に「スペキュレイティヴ・フィクション」の視点を組み入れることで、総体としての文学の意義をアクチュアルに再生させる、というのが本書の目的です。

私は数年かけて、地域文学の仕事に関わってきました。以前は静岡の文学に関する共著(『しずおかSF 異次元への扉』)を1冊出しました。

そうした調査や執筆作業を得て、ひとつ確信したことがあります。いま、地域の「文化遺産」として囲い込まれ、誰にも読まれない「ゾンビ」と揶揄される地域文学に、じつは新たな見所がある、ということです。 たとえば地域振興にしばしば用いられる「ゆるキャラ」と比べてみましょう。

「ゆるキャラ」は「キャラクター」なので、老若男女、別け隔てなく受け入れられます。かつ、可愛らしく、またキモくても「ネタ」として、マスメディアやソーシャルメディア等で消費されやすいものでもあります。

けれども、「ゆるキャラ」には、観光名所や特産物が記号化されて含まれていても、奥行きがありません。どこまでも記号の域を出ないものだからです。

地域文学は反対。地域文学はとっつきづらくも奥行きがあるから面白いのです。

その多くは、郷土愛からスタートしているのではありません。

自らを育んだ、郷土への憎悪。

逃れたくても逃れられない、骨がらみの人間関係。

取り換えがきかない、悪く言えば変わらない固有の風景。

……そういったものから出発しているので、批判精神が内包されていることが多いのです。

このような批判精神は、それは「ゆるキャラ」ではまかないきれないものでもあります。

「ゆるキャラ」はグローバリゼーションと高度資本主義の産物にほかなりませんが、骨絡みの土地性について考えることは、グローバリゼーションと高度資本主義への批判意識を育てることにもなります。

あくまで私見ではありますが、その批判意識があってはじめて、自分だけの感性というものを、信じることができるようになると思うのです。

さて、この『北の想像力』の執筆陣の母体は、日本SF評論賞(主催:日本SF作家クラブ、後援:早川書房)受賞者有志からなる「プロジェクト北海道」です。「プロジェクト北海道」では、Varicon2012の公式サイトや、プログラムブック上で「北海道SF大全」の連載という活動を行ないました。

この「プロジェクト北海道」から、石和義之さん、礒部剛喜さん、岡和田晃、忍澤勉さん、高槻真樹さん、藤元登四郎さん、宮野由梨香さん、横道仁志さん、渡邊利道さんが本書の執筆に参加しました(名前はすべて五十音順、以下同じ)。

「そしてプロジェクト北海道」の実務を担当していた岡和田晃は、そのまま編集を担当することになったのです。

そこに、作家/批評家の倉数茂さん、服装史研究者の田中里尚さん、アイヌ/ニヴフ口承文芸の研究者である丹菊逸治さん、ライターの東條慎生さん、ミステリ作家の松本寛大さんの五名を迎えることで、新たに「『北の想像力』執筆チーム」を結成し、本論集に収録する主要な論考群は執筆されました。全

また、ゲスト・ライターに、「SFマガジン」等で活躍中のレビュアー・橋本輝幸さん、元北海道新聞文化部長にして北海道のSFファンダム「イスカーチェリ」メンバーでもある三浦祐嗣さんと、世代の異なる二人の書き手を迎えることで、「『北の想像力』執筆チーム」ではカバーしきれない諸分野について補完を行ないました。

加えて、《北海道SF》の射程を理解いただくため、小谷真理さん、巽孝之さん、増田まもるさんらが参加した《北海道SF》についてのパネル・ディスカッションを文字起こしし、収録しました(巽孝之さんのご厚意により、その書評記事の採録も実現しました)。

そして巻末のブックガイドは、Varicon2012のプログラムブックに10作品ほど掲載された時をベースに、それを採録しつつ、160作品ほどを新たに書き下ろした決定版です。ブックガイドでは、浦高晃さんの協力を得ました。

全体が7部構成からなりますが、7分冊してもおかしくないような、充実の内容となっています。

すでに、昨年10月には、こけら落としのイベントとしてSF乱学講座で、執筆メンバーの東條慎生さんメインで、「忘れられた作家・鶴田知也を読む〜北海道・開拓・アイヌ〜」という講演を行ないました。

今後も刊行に向けて、色々な場所で、関連イベントが行なわれる予定です。どうぞお見逃しなく!

文芸評論の常識を覆す圧倒的ボリュームとクオリティ

文学とSF(スペキュレイティヴ・フィクション)の未来を拓く手がかりは北の地にあった

『北の想像力 《北海道文学》と《北海道SF》をめぐる思索の旅』

文芸評論家・岡和田晃 編

A5判上製 768頁(予定)……予価:本体7000円+税

2014年4月刊行予定

総原稿枚数2000枚!

序論 「北の想像力」の可能性(50枚)

第一部 「北の想像力」という空間

田中里尚「迷宮としての北海道―――安部公房『榎本武揚』から清水博子『ぐずべり』へ」(95枚)

宮野由梨香「「氷原」の彼方へ――『太陽の王子 ホルスの大冒険』『海燕』『自我系の暗黒めぐる銀河の魚』」(96枚)

倉数茂「北方幻想 戦後空間における〈北〉と〈南〉」(55枚)

石和義之「北と垂直をめぐって――吉田一穂」(94枚)

第二部 「北の想像力」とSF史

巽孝之×小谷真理×松本寛大×増田まもる×岡和田晃「第五十一回日本SF大会Varicon2012「北海道SF大全」パネル再録」(90枚)

三浦祐嗣「北海道SFファンダム史序論」(74枚)

藤元登四郎×岡和田晃「荒巻義雄の謎――二〇一三年の証言から」(57枚)

第三部 「北の想像力」と科学

渡邊利道「小説製造機械が紡ぐ数学的《構造》の夢について――北海道SFとしての円城塔試論」(88枚)

礒部剛喜「わが赴くは北の大地――北海道SFとしての山田正紀の再読」(56枚)

高槻真樹「病というファースト・コンタクト――石黒達昌「人喰い病」論」(64枚)

第四部 「北の想像力」と幻想

忍澤勉「心優しき叛逆者たち――佐々木譲を貫く軸の位置」(90枚)

松本寛大「朝松健『肝盗村鬼譚』論――「窓」の向こう側の世界」(118枚)

丹菊逸治「SFあるいは幻想文学としてのアイヌ口承文学」(68枚)

第五部 「北の想像力」とリアリズム

東條慎生「裏切り者と英雄のテーマ――鶴田知也「コシャマイン記」とその前後」(100枚)

横道仁志「武田泰淳『ひかりごけ』の罪の論理」(151枚)

岡和田晃「辺境という発火源――向井豊昭と新冠御料牧場」(153枚)

第六部 「北の想像力」と海外/メディア

橋本輝幸「キャサリン・M・ヴァレンテ「静かに、そして迅速に」」(15枚)

藤元登四郎「フィリップ・K・ディック『いたずらの問題』」(35枚)

岡和田晃「川又千秋「魚」」(31枚)

渡邊利道「侯孝賢『ミレニアム・マンボ』」(15枚)

石和義之「伊福部昭『SF交響ファンタジー』」(20枚)

第七部 「北の想像力」を俯瞰する

北の想像力を考えるためのブックガイド(170作品)

北の想像力の地図

索引

なお、本書については、執筆メンバーの松本寛大さんが、『2014本格ミステリー・ベスト10』および『本格ミステリー・ワールド2014』でご紹介をしてくださっています。お手元にある方は、ご確認いただけますと幸いです。

- 作者: 探偵小説研究会

- 出版社/メーカー: 原書房

- 発売日: 2013/12/02

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (7件) を見る

- 作者: 島田荘司

- 出版社/メーカー: 南雲堂

- 発売日: 2013/12/17

- メディア: ムック

- この商品を含むブログ (3件) を見る

追記:無事に刊行されました!